COLUMN

- 2024-10(1)

- 2023-04(1)

- 2022-08(1)

- 2022-07(1)

- 2022-03(1)

- 2021-05(1)

- 2021-01(1)

- 2020-04(1)

- 2020-02(1)

- 2019-10(1)

- 2019-05(1)

- 2018-07(1)

- 2018-06(4)

No need to categorize.

僕らの仕事は"編集"という作業が要。

この"編集"という作業は、単に色や形のコーディネートとか見た目のバランス、素材の組み合わせといったモノとは少し違う。

モノの歴史や背景とか何年代のディテールとか、ヴィンテージ系に見られる情報の類とも違う。

違うと言うより、それだけでは無いと言った方が正しい。

対象の物を深く知るという事は当たり前ですが、もっと人間的で根本的なエレメントについて

より深く知る事でそのモノが持っている"空気感"を感じるようになってくる。

その空気感の中で起こる調和やコントラストによってモノの魅力が掛け算方式で最大限に引き出されたり、新しい価値観が生まれたりする。

とても抽象的ですが、分かる人には頷ける話です。

この話にカテゴリーは存在しません。

振り幅があればある程コントラストは強大。その大小のコントロールも編集の範疇です。

編集というものは業界側の話のようで実は皆がやっている事。

自分が直感で良いと思ったものを購入し、自分の持ち物と組み合わせる。

そこに疑問と追及が加わればなお良い。

「なぜ、自分はこれが良いと思ったのだろう」と深掘りしてゆく事は自分自身を知ることにも繋がる。

流行やカテゴライズ、既に誰かが作った価値観や情報に惑わされず、自分の感性に委ねて物を選ぶ。

経験が重なり、そこにこそ個性が生まれる。。。のでは。

と考えながらゴロゴロする近頃。

最近、"空気感"というワードから辿り着いたこの本は建築家であるペーター・ツムトアの「アトモスフィア(空気感)」 。

建築家ならではの思慮深い考察で空気感・雰囲気は何からきているのかという問いに解を見出します。

素晴らしく美しい本でした。

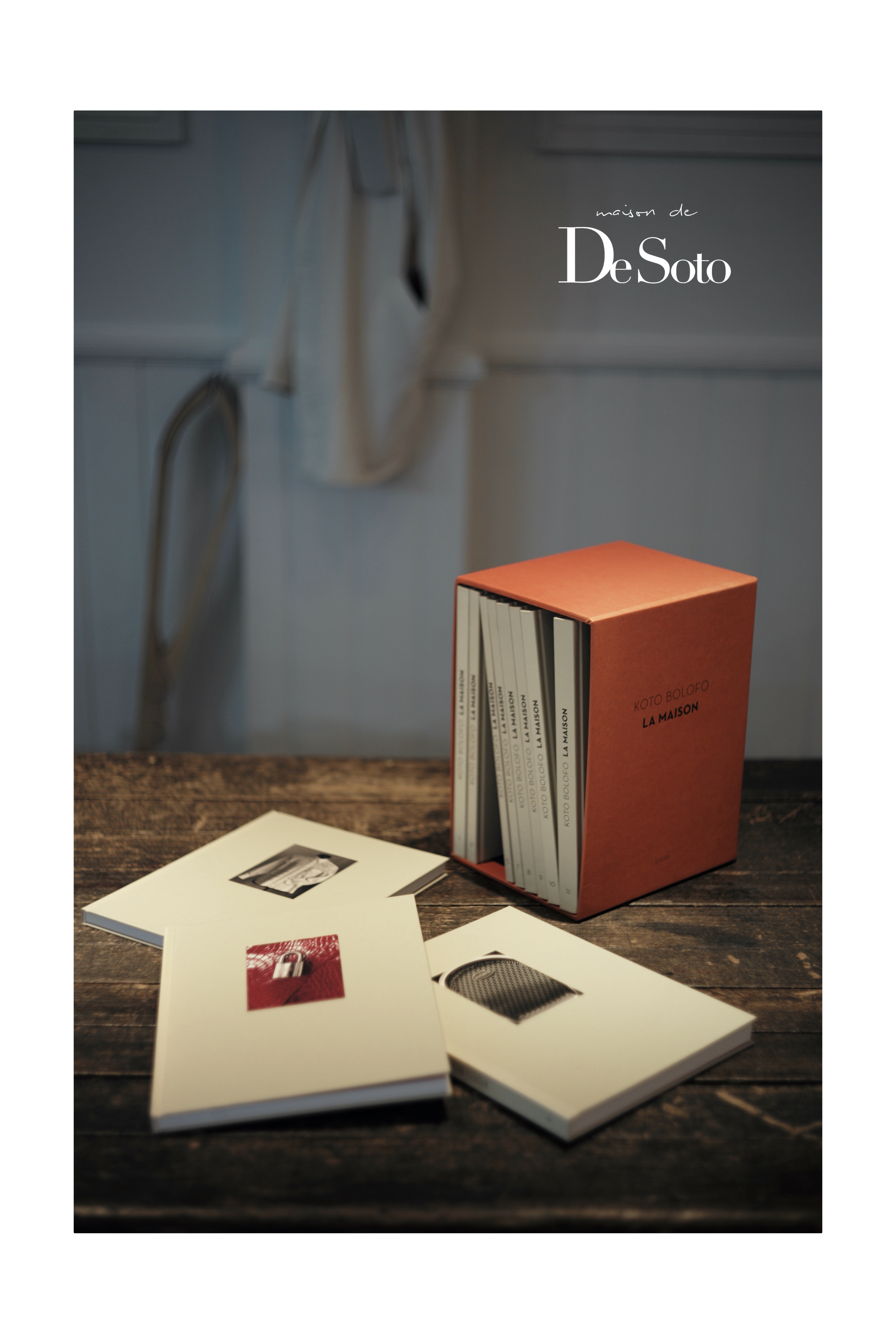

KOTO BOLOFO

エルメス社外秘の工房に無制限に立ち入ることを許可された世界初のフォトグラファー " KOTO BOLOFO "。

ケリーバッグ、パフューム、服や靴、シルクに車、アーカイブルームまで、

あらゆる部署ごとにまとめられた仕事風景や職人とモノたち。

ため息が出るほど美しいドキュメンタリー写真集です。

内容もそうですが写真家の作品として写真自体が美しく、相乗効果でより魅力的に映ります。

機会があれば目を通してみてください。

少し話は変わりますが、

今までエルメスに関する書籍や取材記事などたくさん目を通してきました。

現在、DeSotoのプライベートプロダクトの一部として革の製品を手掛けていますが、

ヨーロッパの伝統技術で革製品を手掛けていく上で、このエルメスというワードは絶対に外せない。

世界のトップメゾンとしての技術的な要素やクオリティの物差しとしては勿論ですが、

"伝統"や"歴史"、さらにはその伝統や歴史の一部を担う職人の"誇り"というモノがどういう形で製品にあらわれているのか。

そもそも、なぜエルメスは特別なのか。

何かの取材記事でエルメスの職人に

エルメスの工房は他と何か違うのでしょうか?という問いがあって、

「技術の内容的な事は同じようなものだと思います。違いがあるとすれば妥協しないという事。

同じ技でもその精度を追求するという姿勢。」

とありました。

もちろん基礎的に高い次元での技術と理論・知識を持ち合わせている上での話ですが、

魔法のような特別な事など無いのです。

地味で果てしない手間の掛かる無数の工程の中で、その一つ一つの技術を妥協する事なく、

そして常にもっと綺麗に、もっと美しく、と技を追求し続けていくスピリットこそが特別なモノであり、それは180年以上の歴史の中で培われ、そして確実に継承されてきたもの。

さらにその継承は現在進行形で、故にプロダクトのトップに君臨し続けている。

ネット社会、AI技術、さまざまな分野でのオートメーション化が加速し、機械化・未来化が進む現代においても

トップにあり続けるモノづくり集団の会社が大切にしているモノはすごくアナログで、形の見えない抽象的な事だったりする。

最終的に人の心を動かしたり、惹きつけたりするのはそういう類のモノなのかもしれない。と淡い夢のような事を僕は信じている。

DeSotoのプロダクトではそういった事に意識の重きを置いて制作していますし、

きっと心を動かす何かを含んでいると信じています。

先日のロシアンレザーを使用したバッグは即完売しましたが、また何か熱が高まるような物を制作していきます。

楽しみにして頂ければ。

それではこの辺で。

synergy effect.

例えば 映画「Phantom thread」でダニエル・デイ=ルイス演じるオートクチュールの仕立て屋レイノルズが

毎朝のルーティーンとして南部鉄器のような中国茶器でお茶を飲むシーン。

洗練されたメゾンよろしくオフホワイトを基調としたビクトリア調の内装と中国茶器のコントラストは

まさに異種の掛け合わせによってこそ得られるテイスト(スタイル)。

例えば、アイリーン・グレイの初期作品に見られる漆塗りの家具たち。

フレンチミッドセンチュリーのモダンな世界に映る漆の艶は日本や中国で見るそれとは一線を画す魅力がある。

例えば30年以上エルメスのウィンドウディスプレイを手掛けたレイラ・マンシャリがクロコダイルを贅沢に使用したいくつものバッグを魅せたウィンドウディスプレイ。

日本の鎧とクロコダイルの鱗をリンクさせて表現したそのディスプレイ作品は圧巻。

と、挙げればキリがないけれど

今回の画像に写るアガベの繊維で編んだバッグで言えば、

座面が籐で編まれたジャンヌレのオフィスチェアや

トーネットのコルビュジエチェアとか。

仕立て服に身を包んだフランスのデザイナーたちがこれらの椅子に座っている姿そのものが

このシナジー効果に近しいように思う。

この異種の掛け合わせという楽しみの中で、

微妙なニュアンスの違いから生まれる新たな相乗効果を求めている。

単純にハズしでこういうのどうですか的な感じの提案ではなくって

もっと、コレじゃなきゃって感覚に近い。

“ お洒落なセレクト ” というより “ 粋な選択 ” 。

ある種のクラシック。

Cigar.

機械化が進みオートメーションで生産されるマシンメイドの葉巻とは違い、

トルセドール(葉巻職人)が一本一本、丁寧に手作業で巻いた

俗にプレミアムシガーと呼ばれるモノには、ただの嗜好品という枠には収まらない価値があります。

ビスポークテーラーや靴職人が作り出す所謂ハンドメイド品と同じ魅力があると。

人の手で作られるモノだからこその不完全さや暖かみ、ばらつきと言ってしまえばそれまでですが、

一本一本に個性がある。

同じ銘柄を吸えば毎度同じ味がする訳ではなかったり、保存状態や吸い方でも味が変化する。

自分のその時の心の状態でも感じ方は変わるはずです。

葉巻を十分に楽しむためには知識と経験値も大事なんだけど、

感受性を豊かに無限の想像力を働かせ、自分にしか味わえない一本にする。

一本を小一時間かけてゆっくりとした時間を過ごしながら、何かインスピレーションが起こることもあるし、

1秒1秒、姿を変化させながら消えてゆく煙の形に造形美を感じることもある。

もちろんシンプルに味わいも楽しみます。

素晴らしい世界です。

とはいえ、葉巻の一般的なイメージは払拭したいですよね。

成金感というかゴットファーザー感というか。

毛嫌いしている人はこの辺のイメージが邪魔しているところもあると思います。

自然にライフスタイルに取り入れたいし、もっとセンス良いモノに昇華したい。

好きなファッションに身を包んで、好きなデザイナーの椅子に腰掛け、

お気に入りのカップでコーヒーと一緒に。

ジョルジュジューブのアッシュトレイなんかに置けたら最高だな。とかとか。

シガーもモダンに楽しむ事でセンスが生まれるかもしれません。

ちなみに画像のシガーは、ARTURO FUENTEのドンカルロスシリーズでアイ オブ ザ シャークというモノ。

ドンカルロス生誕80周年を記念してリリースされたプライベートブレンド版で

シガーアフィショナード誌のランキングで1位を獲得したことで入手が難しくなった銘柄。

価格もプレミア価格になっています。

その下のBOOKはアーヴィングペン。吸殻だってアートになるんだぜ。ってね。

それではこの辺で。

High culture.

先日、バレエダンサー 熊川哲也の自伝著書「完璧という領域」を読んだのですが、

すごく感じるモノがありました。

まさに完璧を追い求め続ける人にしか抱けない感情と、見えない景色がそこにあるなと。

体の柔らかさはもちろんのこと、体が完璧に左右対称であることや、

手足の長さ、バネや重心など、生まれながらの才を持ち合わせていなければ

どんなに努力を重ねようと絶対にトップに上り詰める事は不可能という残酷なバレエの世界において

常に一線を走り続けてきた熊川哲也。

まさに天才である彼の幼少期のバレエ人生から、

世界3大バレエ団の一つであるロイヤル・バレエ団でプリンシパルへと上り詰めたロンドン時代、

そして独立後、日本で自身のKバレエカンパニーを設立してからのストーリー。

全ての場面において「完璧」を追い求め続ける彼の姿勢とバレエ人生そのものに感動に値するものがありました。

なかでもKバレエカンパニー設立後、舞台上で彼の身に降りかかった大きな怪我とその後の場面。

圧倒的な才能が一瞬にして奪われたかのような、そんな絶望感を抱く彼が、

かつて聴力を失ってもなお譜面と向き合い続け、数々の名曲を後世に残した偉大な作曲家である、

ベートヴェンと自身を重ね合わせながら行った振り付け作業。

第九交響曲のオリジナルの楽譜を手に入れ、ベートーヴェンがその譜面に

どんな感情で一音一音を並べていったのか。

追求し、深い思考で解明しながら、その一音一音に振り付けを当てていった。

果てしないその作業と深い理解の中で彼は、ベートーヴェンに「会えた」のです。

同じ時代を生きているはずのない偉人に。

常人離れの卓越したスキルで人々を魅了し、

何不自由なく踊れていた頃にはおそらく抱けなかったであろう感性を

奇しくもこの怪我によって彼は手に入れることができたのです。

すごく高貴な話だと思いませんか。

ロバート・ヘンライの著書「アートスピリット」にも確か同じような事が書いてあったのを記憶しています。

幾多の一筆一筆の重なりで完成する一枚の絵画を見て、画家の心に浮かんだ事が伝わってくる。

描かれたたった一本の線から何かメッセージを受け取ることもあるのかもしれない。

画家がそこにいなくても、まるで対峙しているかのような感覚になることさえ出来るのです。

画家の一筆、音楽家の一音、バレエダンサーの一挙手一投足。

真の芸術は表面ではなく人の内面のずっと深いところに届くのです。

バレエや絵画など、俗にハイカルチャーと呼ばれる高貴な芸術から美を感じ取る想像力。

そういった感覚を養う事であらゆるモノから感動を得ることができます。

ファッションもきっと同じ。

考え抜かれた末に生み出された、ただ一つの「色」にも感動があるし、

表面的なデザインだけではなく、テクスチャーに、またその奥の思想にも。

一枚のカシミアセーターを見つめて、

代々受け継がれてきた遊牧民の手塩にかけて育てた山羊から紡ぎ出す

15ミクロンのたった一本のカシミア繊維にすら感動があるのです。

本質を見極める目と無限の想像力。

これがあればきっと人生は豊かになる。

はず。

"モノが美しいのではない。

人が美しいと思えば全ては美しい。"

ー ロバート・ヘンライ ー

そう。 美は私たちの中にあるのだと、最近ようやく気付きました。